私は常に真理を言います。

しかし、すべての真理ではありません。

「テレヴィジオン」

はじめに

ラカンはフロイトの唯一にして真正な後継者である。……などと書くとどうも宗教じみているが、まあそこそこ当たっているのではないか。彼はフランスで最も偉大な精神分析家であり、また哲学者1であり、その理論は晦渋で知られる。一方、ソーカル事件で槍玉に上げられた人物としてその名を記憶している人もいるだろう2。

ラカンは難しい

だから、ラカンが語ったことは何だったのか、ラカンは何を言ったのか、本当には彼は何と言っているのか――こう問い詰めていくだけで、われわれはラカンの罠に嵌まっていることになる。それは解釈学的な罠、あるいはそれ以上のものをも含むだろう罠だ。無限の詮索を、書き手の真意の切りもない忖度を誘う難解なる聖典を偽造しうると知ったものの罠だ。フロイトの聖典を註釈するラカンが偽造する聖典……(後略)

「夜戦と永遠」、第一部第一章第一節より、強調筆者。

ラカンは難解である。ラカンのことばは、「飛躍が多く、断続的な論旨を撒き散らすように蛇行する」3。ときには初読者にとって受け入れがたいような記述もでてくる。たとえば、「女は存在しない」とか4、「性関係はない」とか「異性愛者とは男女を問わず女を愛するもののことである」なんてのもいい。

では、ラカンはなぜ難解なのか。それは言うなれば「罠」である。ラカンの文章は、意気揚々とやってきた読者を引きずり込み、欲望をそそりたて、その路をなんとか通り抜けた読者がいつのまにかラカンになってしまうように設計されたひとつの迷宮である。われわれはラカンの信奉者になるつもりはないのだから、このような罠にわざわざはまり込む必要はない。ラカンを外から眺めることだけが必要だ。

……とまあ、要するにラカンは徒手空拳で相手しちゃダメよ、ということなのだが、ラカンを外部から眺めるのにちょうどいいのがこの本「生き延びるためのラカン」である。煽り気味のタイトルだが、日本語で書かれているラカンについての本のなかではダントツでわかりやすいし、いいことが書いてある。

ラカン理論をすべて解説することは手に余るから、ひとつこの本をもとに「想像界・象徴界・現実界」という概念を説明してラカン入門に代えさせてもらうとしよう5。まあこれだってじゅうぶん手に余るけどなあ。

想像界・象徴界・現実界

ラカンは人にとっての世界の在り方を想像界・象徴界・現実界6の3つに区分した。これらはしばしば「ボロメオの環7」をもちいて表現される。ボロメオの環というのはなかなかおもしろくて、3つのうちどの2つを取ってもつながっていないが、全体としては絡み合っている。どれかひとつでも欠ければ、全体が崩壊してしまうということでもある。

映画「マトリックス」

五感で知覚できるものが現実だと言うのなら……それは脳による電気信号の解釈にすぎん

「マトリックス」モーフィアスのセリフ

本書ではこれら3つの世界を映画「マトリックス」にたとえている。この映画のあらすじは以下の通りだ。

あらすじ

主人公ネオ8は、平凡な日々を送るかたわらハッキングに勤しむ二重生活者。自分が生きている世界をどこか夢のように感じている。そしてある日、ネオはトリニティという女性、モーフィアスという男と接触し、「マトリックス」の真実を知りたければ赤いピル9を、もとの生活に戻りたければ青いピルを飲むように言われる。

赤いピルを飲んだネオは、機械に支配された殺風景な世界の、培養槽のようなカプセルの中で目を覚ます。そこから彼を助け出したのもまたトリニティとモーフィアスであった。モーフィアスは、今までネオが暮らしていたのは仮想現実 = マトリックスであり、現実には人間は機械の動力のためにカプセルの中で栽培されていることを告げる。ネオはモーフィアスからマトリックス内での戦い方を学び、人類を解放するための戦いに挑む。……

ラカン的世界観

「マトリックス」の世界観はきわめてラカン的である。10ネオがはじめに暮らしていた世界 = マトリックスは、コンピュータが投影する映像のようなものにすぎなかった。人間はそこで1999年の夢を見せられている。それは想像的な世界である。また、ラスト間際で「覚醒」したネオを思い出してもらうとわかりやすいが、マトリックスの世界はコード――緑の文字列が流れるように出てくる、あのコード――で書かれている11。あたかも現実のような仮想の世界は、実は文字列で記述されていた。これは象徴的なものだ。そして、ネオが現実だと思っていた世界はイメージにすぎず、機械に栽培される燃料としての絶望的な生こそが現実的なものである。

3つの世界のおおまかなイメージは掴めただろうか。ここからは本格的な説明へと移ろう。

想像界

想像界について説明するにはまず鏡像段階について説明せねばならない。これはラカンの主著「エクリ」12でも繰り返し強調されており、ラカンを扱った書籍でこれに言及していない本はないといっていいだろう。

鏡像段階論

鏡像段階論とは、ことばを知らない子供が、鏡に映ったみずからのイメージによって自我を獲得するにいたるまでのひとつの寓話13である。その大筋はこうだ。

幼児は体の組織が未発達なので、自分について統合されたイメージを持つことができない14。自分はどんな顔をしているのか。自分が痩せているのか、太っているのか。背は高いのか、低いのか。手や足が「自分」の一部なのかさえよくわからない15。自分と他人との区別は、ここでは曖昧なものだ。

この時期の幼児にとっては、そもそも自分がないから他人もない。己が願ったことは(まわりの大人たちによって)ただちに叶えられる。フロイトに「赤ちゃん陛下」と称されたこのような幼児は、世界と自分の区別をしらない。「鏡」があらわれる以前には、このような太極、混沌、原初的な充溢だけが存在している。ラカンはこれを「ヒエロニムス・ボッシュの世界16」と形容した。快楽に満ちているようでもあるが、むしろ永遠に苦しめられているようにも見えるあの世界である。

そして、ここで幼児は「鏡」を目にする。「鏡」には自らの体の統合されたイメージが映っている。幼児はこのイメージを「小躍りして」引き受けるという。これがわたしだ。これこそが自我の起源である。

……と、話がうまくいけばいいのだがそうはいかない。なぜなら、鏡に映っているのはあくまでイメージであって、わたしそのものではないからだ。鏡に向かって「これはわたしだ」と口にすることは、「これはロバート・デ・ニーロだ」と口にするのと同じぐらい狂っている。「タクシードライバー」で鏡に向かって「You talkin’ to me?」と話しかけるトラヴィスは、鏡像を自分だと思いこんでいるわれわれと比べてあきらかに正気だろう。

身体感覚がないままに、先取りしたイメージに騙される。偽物のイメージを「わたし」として引き受けてしまったことによって、わたしは「わたし」から疎隔されることになってしまう。

鏡地獄の自己愛

我は嬰児が嫉妬に悩めるを見たり、未だもの言わずして、すでに乳兄弟を凝視したり、青白き面もて、毒を含める目もて。

アウグスティヌスの弁、「エクリ」原著p114-115、「家族複合」p48

想像界はこのように成り立っている。ここで人間は、イメージを自分だと勘違いする力を手に入れたことで心理的な同一化ができるようになった。真の自分を知っているひとは、こんな勘違いをすることはない。たぶんオリンピックにおける日本代表の活躍をわがことのように応援することもないだろう。また、自己愛の起源もここにある。自己愛というのは、厳密には自己ではなく鏡に映ったイメージを愛しているということになるわけだ。

また、同一化はときに激しい攻撃性をもたらす。一般的なことばで言えば同族嫌悪のことだ。わずかな違いが、大きな違いよりも激しい感情を呼び起こす。鏡のこちらがわと向こうには、原初的な対立の、嫉妬の構図がある。ラカンの患者として有名な症例エメ17がまさにこの例で、迫害妄想から女優を刺殺しようとした。その詳細はここでは語らない18。

同一化のもつ攻撃性については以下の一文が十分にそれを語っていよう。

わたしはわたしを愛しているのにわたしはわたしからわたしを奪われていてだからわたしをこんなにしたおまえを殺してやる、でもそのおまえはわたしだ!

「夜戦と永遠 上」河出文庫版 p56

鏡にわたしを奪われたわたしの攻撃性は他者へと向かうが、同一化のもとではその他者さえわたしである。これがラカンによって想像界の袋小路とよばれる状況だ。

象徴界

無意識は言語のように構造化されている。

ラカンの弁

馬みたいな車と

車みたいなギターと

ギターみたいな女の子が欲しい

「グレープフルーツちょうだい」ゆらゆら帝国

さて、象徴界とはシニフィアンがつくるシステムのことである。ものすごく端的にいうと、シニフィアンというのは意味を抜かれたことば19のことだ。それに対してシニフィエというのがあって、その内容、概念、イメージのこと20。象徴界は言葉の世界だ、とかんたんに言い切れないのは、その意味がつねに想像界へとはみ出していくからである。

また、ラカンの理論は、シニフィエに対するシニフィアンの優位性を強調する。シニフィアンが先にあって、二次的なものとしてイメージがあるということだ21。たとえば、「本」ということばと「テーブル」という言葉を知らなければ、われわれは「本がのったテーブル」をうまく認識することができず、本とテーブルを一体となったひとつのものとして解釈してしまうかもしれない。

斎藤環はこの優位性の例としてモンスターの造形を挙げる。たとえば「ぬえ」という妖怪がいるが、その姿は「頭は猿、体は狸、手足は虎、尾は蛇」であるという。この妖怪の姿は、あきらかにシニフィアンの組み合わせでできている。

実際、だいたいのモンスターはシニフィアンの組み合わせであって、純粋なイメージの産物というのはめったにない。「言語に絶する」「筆舌に尽くしがたい」姿であるモンスター、ほんとうにことばで表せないようなモンスターはいるだろうか。

実はそういうイメージはアートの世界で稀に見られる。ぼくはそういう言葉で表 せないようなアートに詳しくない22のでなんともいえないが、斎藤環はデヴィッド・リンチの映画やフランシス・ベーコン23の絵画などがそうであるという。他にはたとえばベクシンスキの名を挙げたい24。

ずいぶん脇道にそれてしまった。話をもとに戻すと、象徴界はシニフィアンの連鎖からなるもので、われわれの認識の深層、基礎となっている。

エディプス・コンプレックス

象徴界の成り立ちを説明するには、エディプスコンプレックス25の概念が必要になってくる。これが載っていない精神分析の本はないというぐらい有名な話だが、いちおう説明しておこう。

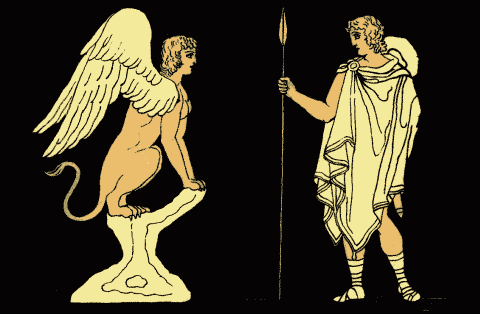

エディプス・コンプレックスは、古代ギリシアのオイディプス王26の逸話にその起源をもつ。以下あらすじ。

あらすじ

テーバイの王ライオスは、もし子供をつくればその子がお前を殺すという神託をうけるが、妻イオカステと交わり男児をもうけた。その子は捨てられるが、偶然により助けられる。オイディプスと名付けられたその子は成長したのちに旅に出るが、その途上でライオスを父とは知らずに殺害してしまう。このあとスフィンクスを倒した27彼はテーバイの王として迎えられ、未亡人イオカステ(実の母!)と婚姻して二男二女をもうけた。だがオイディプスはあるきっかけから調べを進めるうちに、自分は父を殺し母と交わったのだということを知る。彼は絶望して自らの目を突き、テーバイから追放されることを選ぶ。……

去勢

つまり、エディプス・コンプレックスとは「父親を殺し母親と交わりたいという避けがたい欲望」のことである28。

当然の疑問は、そんな欲望が、われわれ現代人にもほんとうにあるのか、ということだ。これを一笑に付すひともいるだろう。ひとつの答えとしては、これらはすべてたとえ話であって、本当に父親を殺したり母親と交わったりするのではないですよ、というものがある。ここでも深入りするのは避けて、この程度の答えにとどめておこう。

エディプス・コンプレックスは、ラカンの理論ではファルスの概念と深く関係している。その構図はこうだ。

生後間もないこどもは、母親と渾然一体となった時間を経験している。先述したように幼児は世界と自分の区別をしらないからだ。だがここに父親が参入してくる。母親は、全能の存在29ではなかった。なぜならペニスを持たないからだ。子供は母親の「それ」になりたいと願うが、その位置はすでに父親のペニスによって占められている30。だからこどもは、「それ」であることではなく、「それ」を持つことを選ぶ。「それ」がファルスと呼ばれるものである31。

ファルスはシニフィアンであって、ペニスの象徴的な代用物である。これは欲望の原因になっていると同時に、敗北の象徴みたいなものだ。ひとはそれを持ったり持たなかったりすることはできるが、それに「なる」ことはできない。

決裁のはんこを手にして権力を持つことはできるが、権力そのものになることはできない。真紅のスポーツカーを持つことはできるが、スポーツカーになることはできない。いささか奇矯な言葉遣いだが、なんとなくわかってもらえただろうか。クルマ趣味はファルス愛好だとか、適当なことはいくらでも言えてしまう。

これらは、人間の欲望がすべて他者の欲望であることとも深く関係している。シニフィアンの連鎖によってかたちづくられる社会の中で、欲望の根拠などなにもない。全盛期の糸井重里の名コピーに「ほしいものが、ほしいわ。32」というのがあるが、まさにそのとおり。

ものの殺害

子供時代は、もうない

フロイトの弁

また、われわれはシニフィアンを獲得することによって現実そのものを捨てた。そのかわりに、我々は象徴を用いることができる。ペニスそのものではなく、ペニスの象徴を。母親そのものではなく、母親の象徴を。そのものではなく、象徴を。ラカンはこれを「ものの殺害」といった。「お母さん」と呼びかけるとき、「現実の母親」は殺されている……というと大げさになるだろうか。だが先ほどモンスターの造形について述べたように、言葉によって分節されていないものを考えるということは難しいことだ。

ラカンはこれに関連して、デカルトの「我思う、故に我あり」を茶化して「われなきところでわれ思う、ゆえにわれ思わぬところにわれあり」と言っている33。我思う、といったときにすでにその「私」は殺害されているというわけだ。象徴をもちいて現実の根拠にたどりつくことはできない。

われわれは幸福だったこども時代を捨てて、言語を獲得することになった。現実そのものにふれることはもうできない。それはわたしたちが死ぬ時にだけ可能である。

現実界

さあ、ようやく現実界だ。現実界について語ることはとてもむずかしい。まず、われわれが日々生きている現実というのは、大雑把にいえば想像界に属す。イメージで満ちており、人間によって介入することが可能なものだ。だが現実界というのは、人間が認識することもコントロールすることもできない。最初っから不可能なものなのである、現実界というのは。想像界・象徴界とはぜんぜん違っている34。

では、我々が現実界を垣間見ることができる――いや垣間見てしまう――のはどういうときなのか。ここでは、その例として外傷的な体験と精神病、そして享楽を挙げよう。

外傷

トラウマ、心的外傷を負うような体験をしたとき、その人はそれを昨日の晩ごはんを思い出すようにはうまく思い出すことができない。あまりにも強烈な体験であるがために、イメージや言葉に回収することができなくなるのだ。それは現実的な――世界の外にある――ものとしてとどまり続ける。そしてそのトラウマはしばしばフラッシュバックする。ラカン本人の言葉を借りるならば、「現実界はつねに同じ場所に戻ってくる」。

精神病

ラカンのいう精神病者とは――統合失調症患者のことだが――象徴界と現実界の境目があいまいになってしまった人々だとみなすことができる35。彼らにとっては、言葉とは象徴界に属するものではなく、かなり現実的な価値をもつ。たとえば、ことわざや慣用句の意味がよくわからなくなったりする。

精神病とはいわないまでも、象徴界と現実界の境目がこわれかけているような人はいる。たとえばジェイムズ・ジョイスは奇書「フィネガンズ・ウェイク」を著したが、ここでは筋書きではなく意識の流れを描くという手法が限界まで推し進められ、もはや「出来事について書いた」のではなく、小説そのものが出来事になっている。「現実」そのものに、だ。

斎藤環は、ジョイスのようにボロメオの環がほころびかけている作家の例として画家はフランシス・ベーコン(先述した)、映画監督はデヴィッド・リンチ36(これも先述した)、漫画家では吉田戦車の名前を挙げている。彼らはジョイスの場合とは異なり想像界と現実界の境目が壊れかけていて、その作品には「何かそれ自体」としか形容しようのないものがしばしばあらわれるという。

ここで吉田戦車の名前が出るのは少々意外だった。ぼくが読んだ中でいちばんよかった吉田戦車の作品は「ちょうちょをとる」というやつで、主人公が犬を仕込んで蝶をとる「蝶犬祭」に参加するというお話。「ボルネオ電気蝶」とか「尿寄せ」とかありそうでないものがふんだんに出てくる。心があたたかくなるいい漫画だ。

享楽

享楽はラカンの理論のなかでも最も難解な概念のひとつだ。ここでは、現実界に属し、快楽とは似ているようで異なったものだと説明しておこう。あっち側に行き過ぎてしまった快感、といったようなイメージだろうか。ときには激しい苦痛も享楽になる。

ラカン自身の言葉を引こう。享楽とは、以下のようなものである。

……例えば、フォリーニョのアンジェラは癩患者の脚を洗ったばかりの水を喜んで飲み干したのですが、そのとき彼女の喉に癩患者の皮膚がひっかかってですね、まあそういうことです、これ以上は申しますまい。あるいは、福者マリー・アラコックは少なからざる霊的恵みに満たされて病人の糞便を食べました。

セミネールⅦ,L’ethique de la psychanalyse, Paris, Seuil, p221

このとき、マリー・アラコックが嚥み下したのが若い美人の排泄物であったなら、あるいは人気男性俳優の精液であったなら、それは享楽ではない。享楽は身体にかかわるものであり、飢餓であり窮乏であり、喉に引っかかる癩患者の皮膚であり、禁忌を犯したがゆえに首を切り落とされる男が斬首のその刹那に感じる刃の感触であり、愛してはいけない男と接吻するときに感じる微かな口臭である。

ここからは絶対的な享楽、すなわち殺人の享楽、近親姦の享楽へと話が展開していくはずなのだが、もはやそれについて語る余力がない。ここいらで終幕としよう。

余談: ラカンはブルース

ラカンの理路は率直にいってひねくれているが、なんでこんなにもひねくれているのだろうか。ぼくは最初に「罠」なんだと言ったが、これ以外の答えとして、世界そのものがひねくれているのがひねくれの原因で、ラカンはそれをまっとうに語っているだけだというのが考えられる。

ぼくはラカンに老練の魔術師のような手強さを感じると同時に、ブルースマンの哀愁を感じずにはおれない。この世界はどうしようもなくひねくれている。ラカンの理論のどこを見てもそれは死の暗示と生臭さとに満ちている。だがラカンは戦った。

こんな人におすすめ

- ラカン理論に入門したい人

- 世界を斜めから見てみたい人

- 「最も偉大な」は「精神分析家」だけを修飾し、「哲学者」にはかからない。

- ラカンはソーカル事件で敗北したと単純にとらえる人もいるかもしれない。それに対する適切な答えはおそらくこうである。ラカンはたしかに敗北しているが、ソーカル事件によって敗北したわけではない。本書の言葉を借りるなら、「「やっぱりラカンはデタラメだったんだ!ボクの頭が悪いわけじゃなかったんだ!」というはしゃぎ方」(p206)はするべきではないだろう。

- 「夜戦と永遠」第一部第一章第一節より。

- 申し添えておくと、これは「女性は定義不能である」程度の意味だと受け取られるべきだと思う。

- 対象aとか、大文字の他者とか、いろいろ説明するべきことはあると思うし、これらのことを説明せずに想像界や象徴界・現実界について説明するのは片手落ちだという気もするが、まあ仕方ない。

- ちなみにフランス語ではイマジネール・サンボリック・レエルのように読む。カタカナ表記の不正確さにはこの際目を瞑っていただきたい。

- ボロメオの結び目とも言われる。

- これはハッカーとしての名前で、本名はトーマス・アンダーソンというらしいが、マトリックスの主人公がトーマスだと思っている人は一人もいないと思うのでネオで通す。

- この「赤いピル」は、真実の世界に目覚めることの象徴として英語圏ではスラングのように使われている。とりわけオルタナ右翼の間で。

- ちなみにウォシャウスキー姉妹が読んでいたのはラカンではなく、ボードリヤールの『シミュラークルとシミュレーション』だという。ちなみに「生き延びるためのラカン」が出版されてからぼくがこの記事を書くまでの間にウォシャウスキー兄弟は性別適合手術を受けてウォシャウスキー姉妹になった。歴史の展開を感じる。

- このコードが読めれば、マトリックスの世界で自由自在に戦うことができるようになる。

- フランス語で「書かれたもの」の意。ちなみに、「エクリ」は内容の難しさもさることながら、原著の段階でフランス人に「これはフランス語ではない」と言わしめるほど難解な代物(らしい)。それを邦訳するとどうなってしまうかはお察しのとおりである。プロ以外は買わないほうがいい本。

- 幼児の鏡像反応自体についてはアンリ・ワロンの先行する研究があったようだが、ラカンの語り口はもっと異様なものである。cf.「アンリ・ワロンの発達研究の先駆性は何か?」

- 一般に体の中枢から末端にかけて発達していくものだという。

- これをラカンは「ばらばらに寸断された身体イメージ」「身体の四肢解体、崩壊という幻想」などと表現している。

- 「エクリ」原著96ページ。

- 余談だがエメとはフランス語で「愛する」「好む」を意味する。なんだか皮肉だ。アーティストのAimerと同じ語。

- ラカンを扱った本ならほとんど絶対に載っているし、インターネットでも見つかると思う。

- 音としてのことば、文字としてのことば、どちらも指す……と思う。

- フレーゲがいみじくも指摘したように、「シニフィアンが指示する対象がシニフィエである」というような、矢印的な考えかたはよろしくない。

- これは象徴界の想像界に対する優位を意味すると読まれるべきではない。たとえ話でいうと、パソコンの画面に表示された素敵な絵のおおもとが0,1のバイナリ列に過ぎないからといって、バイナリ列が絵よりもえらいとか、ただバイナリ列を眺めていればいいということにはならない。

- ぼくはマグリットの絵が好きだが、彼の絵はむしろ一言で言い表せる。

- 驚異博士、経験哲学の素のほうではない。20世紀の画家のほう。

- このあたりは本当に詳しくなかったので頼れる後輩にお世話になった。他にもオディロン・ルドン、H・R・ギーガー、エサオ・アンドリュース らの名前を挙げてもらった。感謝。

- 日常会話でコンプレックスというと、それはInferiority complex(劣等コンプレックス)のことを指すことが多いだろう。精神分析においてはコンプレックスには様々な種類がある。

- エディプスとオイディプスが混在して申し訳ないが、「オイディプス・コンプレックス」や「エディプス王」というのはどうも気持ち悪いのでこうさせていただきたい。

- 「朝には四つ足、昼には二本足、夜には三つ足で歩くものは何か」という有名なやつ。

- 「オイディプス王」においては、これがピタゴラスイッチのようにうまく表現されている。子を捨てようとも故郷を捨てようとも、これの発動を避けることはできなかった。

- 全能の存在として想定される母親の姿は、ファリック・マザーと呼ばれる。ペニスを持つ母親。

- 別にこれはあなたの父親と母親に当てはめなくてもいいですよ。念の為。

- 女性のエディプス・コンプレックスについてはちょっと事情が異なってくるが、前半部の流れは男性とおおむね同じである。

- 1988年、西武百貨店

- このままの言い方ではないが、「エクリ」所収の「精神病のあらゆる可能な治療に対する前提的な問題について」にある。

- この不可能性をカントの「物自体」になぞらえるむきもあるらしいが、ぼくはあいにくカントを読まないのでよくわからない。

- これが、精神医学の臨床においてどれほどの価値を持つかという話はここではひとまずおくとしよう。

- ぼくは、同じようにカルトと言われる監督でもたとえばホドロフスキーのほうが好きだ。ホドロフスキーにはこの傾向はあまりないと思う。